La disputa entre Perú y Colombia por la isla Santa Rosa, en el río Amazonas, ha pasado de ser un asunto geográfico a convertirse en un foco de desinformación y tensiones diplomáticas que, si no se manejan con cuidado, podrían escalar a asuntos más...read more

La disputa entre Perú y Colombia por la isla Santa Rosa, en el río Amazonas, ha pasado de ser un asunto geográfico a convertirse en un foco de desinformación y tensiones diplomáticas que, si no se manejan con cuidado, podrían escalar a asuntos más serios. Más allá de las declaraciones imprecisas de ambos Gobiernos, el caso revela la ausencia de una verdadera política de fronteras y la persistencia de enfoques anacrónicos que obstaculizan la integración regional.

Carlos G. Zárate Botía | magíster en Estudios Amazónicos de Flacso Ecuador, Ph. D. en Historia Comparada de América Latina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), profesor adjunto de la UNAL Sede Amazonia, integrante del Grupo de Estudios Transfronterizos (GET) de la UNAL, director del Centro de Pensamiento en Fronteras (CPF) de la UNAL

No tardaron en conocerse las diferencias entre Perú y Colombia sobre la pertenencia de la isla Santa Rosa, para que unos hechos de relativamente tranquilo discernimiento y negociación quedaran sepultados bajo una avalancha de desinformación y malas interpretaciones que buscan no solo sacar provecho político, sino, lo más grave, echar leña a una controversia que, si no se maneja adecuadamente, puede desembocar en una confrontación armada.

Esto queda cada vez más palpable por la dificultad de diferenciar los pocos reportes mesurados –en la prensa y los medios de comunicación nacionales e internacionales– sobre la irresponsable, inexacta y superficial algarabía relativa, entre otras cosas, a que Perú intentará recuperar a Leticia, a que Colombia no cuenta con los aviones y medios de defensa de su territorio, o a que los Gobiernos tanto de Perú como de Colombia están intentando desviar la atención sobre sus problemas internos. Desafortunadamente, algunas ligeras e inexactas declaraciones de los gobernantes de los dos países no han ayudado a impedir, o por lo menos disipar, la absurda idea de un eventual conflicto armado.

Habría que empezar por restablecer las causas y el origen de esa controversia, que se pueden resumir en unos pocos puntos:

1. Previo el acuerdo acerca de la definición y ubicación del canal central del río Amazonas, o talweg, la pertenencia de las islas del río Amazonas quedó establecida en el Acta n.° 4 del 11 de noviembre de 1929, sobre el arreglo de límites, así:

pertenecen a Colombia: la isla Zancudo número 2, las islas Loreto, las islas Santa Sofía, las islas Arara, la isla Ronda y la isla Leticia; y pertenecen al Perú: la isla Tigre, las islas Coto, la isla Zancudo, la isla Cacao, la isla Serra, la isla Yahuma y la isla Chinería. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1929, p.28)

Según esto, y con la información relativa a la isla Santa Rosa, hacia la década de 1940 (Bevier y Moreno, 1934; Zárate, 2019) esta aun no existía, por lo que difícilmente pudo ser materia del referido acuerdo, aunque en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 se acordó la resolución conjunta de los eventuales desacuerdos relacionados con las islas.

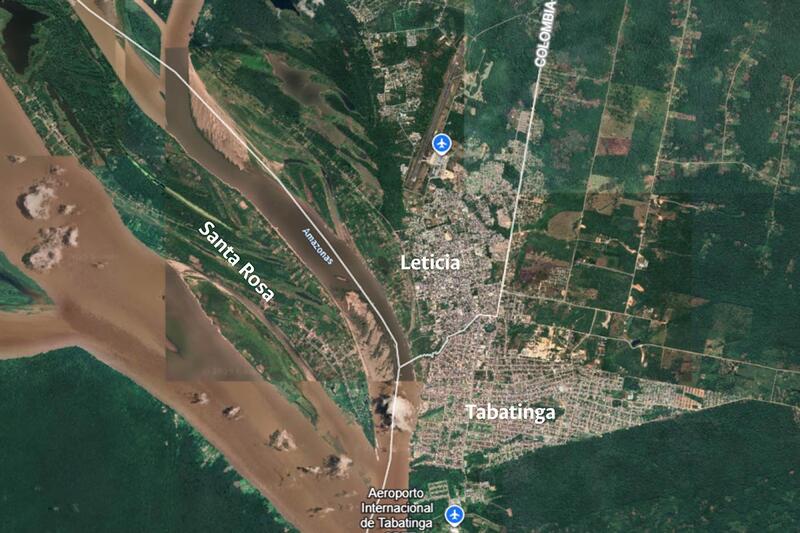

2. La isla Santa Rosa se empezó a formar hacia la década de 1950, y una década más tarde se empezó a poblar de manera permanente por habitantes mayoritariamente peruanos, y más adelante se establecieron autoridades estatales (puesto de policía, migración, aduana) dentro del territorio peruano marcado por el talweg convertido en línea divisoria trazada desde 1929, es decir en la banda sur del canal central del río Amazonas.

3. En las últimas décadas el antiguo canal central se comenzó a sedimentar desplazándose hacia la parte de atrás de la isla de Santa Rosa, acercando la isla a la parte continental donde está ubicada Leticia, dificultando la navegación y el embarque y desembarque de pasajeros y mercancías procedentes principalmente de los asentamientos ribereños de la orilla colombiana, ubicados entre las poblaciones de Leticia y Puerto Nariño.

4. En el marco de su proceso de ordenamiento territorial en la Amazonia peruana de las últimas décadas, el 12 de junio de 2025 el Congreso peruano determinó la creación del Distrito de Santa Rosa, en la isla del mismo nombre, como parte de la Provincia de Ramón Castilla, la cual existía incluso antes de la demarcación del trapecio Amazónico en 1929.

Sobre estos hechos, que en principio parecen incontrovertibles, los Gobiernos y las cancillerías han procedido a emitir sus comunicaciones y, sin parecer advertirlo, sus errores, inexactitudes y falencias. El canciller peruano, sin mayor fundamentación y sin desmentir creíblemente la inexistencia de Santa Rosa, se apresuró a sugerir su origen en una división de la isla Chinería, asunto que, además de no estar adecuadamente documentado, no deja de ser totalmente secundario y desvía el tema principal, a saber: el cambio y desplazamiento del canal central del Amazonas que marca la línea fronteriza.

Esto le evita considerar la necesidad de actualizar y acordar con Colombia la pertenencia o el dominio de la isla, con lo que se evidenciaría la unilateralidad del acto de creación del Distrito de Santa Rosa, desconociendo eso sí la letra y el espíritu de los acuerdos de límites de 1929 y 1934 relacionados con la solución de controversias sobre los cambios en las islas fluviales del Amazonas.

Por su parte, el presidente colombiano se equivoca al sugerir la invasión por parte del Perú de una isla que “forma parte” del territorio colombiano, o la “violación del tratado de límites” por parte de Perú. Ni lo primero ni lo segundo son exactos ni se cumplen, si nos atenemos a las conclusiones de los 4 postulados enunciados arriba. No obstante, más que increpar al presidente colombiano por sus imprecisiones, esto nos invita a reflexionar sobre el alcance y las consecuencias de sus respuestas, pero muy particularmente sobre la actual y reciente política de fronteras del Estado colombiano.

La obsolescencia de la actual política de fronteras

El asunto no solo es que estas declaraciones y acciones de lado y lado generan, y en cierta medida legitiman, toda una serie de actos de animadversión y provocación, ya de por sí potencialmente peligrosos como los que hemos visto en estos últimos días. El problema de fondo es que los dos Gobiernos han caído atrapados en la contestataria y pugnaz retórica de un nacionalismo estrecho, el mismo que continúa marcando la fosilizada tradición diplomática de ambos países, y que además apuntala, por lo menos en el caso de Colombia, la ausencia de una política de fronteras seria, lo que reiteradamente nos recuerda que la Ley 191 de 1995 (Ley de Fronteras), al igual que la misma Constitución de 1991 –que le dio sustento en materia de fronteras– o que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, continúan durmiendo el sueño de los justos.

En el caso colombiano, el énfasis en la defensa de la soberanía y en los aspectos confrontacionales deja ver, por defecto, la ausencia de las orientaciones constitucionales y de cooperación fronterizas existentes para regular las relaciones con nuestros vecinos. Parece olvidarse de que, en el mismo preámbulo de la Constitución de 1991, existe el mandato de impulsar la integración latinoamericana, así como el de promover la acción conjunta entre las entidades territoriales ubicadas en las zonas fronterizas, además de la posibilidad de crear entidades territoriales fronterizas en la Ley de Fronteras de 1995. Igualmente ha sucedido con las pocas líneas dedicadas a las fronteras en el actual Plan Nacional de Desarrollo.

Este olvido, así como el casi nulo avance en estas materias, aunado a la persistencia de una visión y una práctica anacrónicas en las relaciones exteriores, nos permiten afirmar una y otra vez que Colombia sigue careciendo de una verdadera política de fronteras.

Mientras no se corrijan los serios problemas de concepción, definición e implementación de la Ley de Fronteras, y no se avance decididamente en el reconocimiento de las regiones fronterizas como entidades territoriales, o de las regiones transfronterizas donde se encuentran más de dos países, Colombia, y también el Perú, además de los otros países compañeros de viaje fronterizo, seguirán careciendo de instrumentos y propuestas serias para afrontar conflictos como el que se ha presentado recientemente.

La movilidad transfronteriza, los flujos comerciales y las redes de parentesco, así como la constitución de complejos urbanos y conurbaciones, entre muchas otras manifestaciones de las regiones transfronterizas de Colombia (Zárate, Aponte y Victorino, 2017), no se pueden seguir manejando con el estrecho nacionalismo metodológico y político que sigue orientando los reducidos y parcialmente obsoletos enfoques de la soberanía nacional aun predominantes.

Colombia tiene hoy ante sí el espejo de cómo el equivocado y malévolo manejo de un conflicto territorial fronterizo de la magnitud del que enfrenta, el llamado Occidente con Eurasia, en Ucrania, ha podido poner al mundo al borde de una guerra nuclear. Aquí seguramente no se pone tanto en juego, aunque sí se puede perder la oportunidad de tramitar amigablemente el actual diferendo fronterizo con Perú, y de que Colombia construya una verdadera geopolítica de fronteras que permita avanzar firmemente en la integración de la Amazonia y de toda la región latinoamericana.

Referencias

George G, Gast A, y Moreno I. (1934). Estudio de las condiciones sanitarias de Leticia: Intendencia del Amazonas. Bogotá: Imprenta Nacional.

Ministerio de Relaciones Exteriores. (1929). División de Fronteras. Arreglo de límites entre la República de Colombia y la República del Perú.

Zárate C. (2019). Amazonia 1900-1940: El conflicto, la guerra y la invención de la frontera. Leticia: Universidad Nacional de Colombia: Instituto IMANI: Grupo de Estudios Transfronterizos.

Zárate C, Aponte J, y Victorino N. (2017). Perfil de una región transfronteriza en la Amazonia: La posible integración de las políticas de frontera de Brasil, Colombia y Perú. Leticia: Editorial de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente consultada periodico.unal.edu.co

Read less

Iquitos

Iquitos